INDEX

おすすめ記事

-

税理士と会計士の違いとは?資格の取得方法や仕事内容を徹底比較!

-

税理士法人に新卒で入るには?注意点やポイントを解説

-

税理士は年収3000万円も可能!?高収入を目指すならこうすべき!

-

企業内税理士の役割とは?仕事内容と求められる能力

-

税理士登録には何が必要?申請に必要な要件とその方法を説明!

公開日:2025/04/30

最終更新日:2025/09/06

INDEX

「国税徴収法って、名前だけでもう難しそう…」

そんな印象を持っている方、実はチャンスかもしれません。

税理士試験の選択科目の中でも、比較的対策しやすいと言われているのがこの「国税徴収法」です。

なぜなら、出題範囲がコンパクトで、計算もシンプル。

そのうえ、法律の構造が整理されていて、理解しやすい点も魅力の一つ。

とはいえ、条文理解や記述力が求められるため、油断は禁物です。

この記事では、国税徴収法の概要から、試験の難易度、学習時間、そして効率的な勉強法まで徹底解説させていただきます。

働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。

⇒無料で会員登録して雑誌を見る

税理士試験の国税徴収法とは?

国税徴収法の概要と重要性

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)は、国税を適正かつ確実に徴収するためのルールを定めた法律です。

税金をどのように取り立てるか(徴収)、納税者が滞納した場合どう対応するか(滞納処分)といった、「徴収・執行」に関する手続きを定めています。

| 内容 | 概要 |

| 対象税目 | 所得税、法人税、消費税など全ての「国税」 |

| 中心テーマ | 滞納処分、財産の差押え、優先弁済、第三者の責任など |

| 実務との関係 | 税務調査や税務相談、滞納者対応で実務上極めて重要 |

| 他法との関係 | 民法・破産法・民事執行法などとの関係が深い |

税理士試験における国税徴収法の位置づけ

| 項目 | 内容 |

| 科目の分類 | 任意選択科目 |

| 難易度 | やや易しめ〜中程度(合格率10〜20%前後) |

| 特徴 | 暗記要素が強いが、条文の理解・整理が合否のカギ |

| 人気の理由 | 相対的に対策しやすく、受験生が多い傾向にある |

| 試験形式 | 理論問題が中心 |

国税徴収法の試験難易度と合格率

過去の合格実績と合格率の推移

国税徴収法の合格率は以下の通りです。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和5年(2023) | 約2,000人 | 約280人 | 約13.9% |

| 令和4年(2022) | 約2,200人 | 約320人 | 約14.5% |

| 令和3年(2021) | 約2,300人 | 約370人 | 約16.1% |

| 令和2年(2020) | 約2,400人 | 約310人 | 約12.9% |

| 平成30年(2018) | 約2,500人 | 約400人 | 約16.0% |

※ 年によって受験者数や合格者数の変動がありますが、概ね10〜16%で推移。

国税徴収法の難易度をどう見るか

○ 良い意味での特徴

・他の選択科目(相続税法、所得税法など)より覚える量が少なめ

・暗記中心で、計算問題もシンプルな構成が多い

・法律構造がはっきりしており、整理しやすい

● 難しいポイント

・理論問題で条文の正確な理解と再現力が求められる

・滞納処分の順位や手続きなど、混同しやすい項目の理解がカギ

・記述試験のため、答案作成力・字数管理力も問われる

| 評価項目 | 内容 | 難易度評価 | コメント |

| 出題範囲の広さ | 条文・手続き中心、他法との比較あり | ★★☆☆☆(狭め) | 所得税法や法人税法に比べて範囲はコンパクト |

| 理論の難しさ | 条文ベースの記述が中心 | ★★★★☆(やや難) | 趣旨説明・制度説明など記述力と理解が必要 |

| 計算の難しさ | 滞納処分などの基本的な計算 | ★★☆☆☆(易しめ) | 難解な計算は少なく、パターンを覚えれば対応可能 |

| 暗記量 | 条文・手続きの順序・用語 | ★★★☆☆(普通) | 民法や破産法とリンクした暗記も必要 |

| 条文構造の把握 | 手続きの流れの理解が必須 | ★★★★☆(やや難) | 図解やフローチャートで整理できれば有利 |

| 出題形式のクセ | 理論+計算のミックス | ★★★☆☆(普通) | 配点比率や出題スタイルは毎年微調整あり |

| 記述力の要求 | 自分の言葉で説明が必要 | ★★★★☆(やや難) | 模範答案を真似する練習が効果的 |

| 他法との関連 | 民法・破産法・民事執行法など | ★★★☆☆(普通) | 他法の基礎があると有利だが、初学者でも対策可能 |

| 専門学校の対応状況 | 講座・教材が豊富 | ★★☆☆☆(易) | サポート体制は整っている(TAC・大原など) |

| 相対的な合格率 | 10〜16%前後 | ★★☆☆☆(やや高) | 相続税法・所得税法より合格しやすい傾向 |

効果的な勉強法と学習時間の確保

国税徴収法の勉強に必要な学習時間

税理士試験の選択必須科目である「国税徴収法」は、他の選択科目(相続税法・所得税法)と比べて出題範囲が比較的狭く、暗記中心であることから、学習時間をコントロールしやすい科目として知られています。

一般的に、初学者が合格を目指すために必要な学習時間は300〜400時間程度とされており、これは1日2時間の学習ペースで約半年〜1年の準備期間を想定したものです。

一方で、すでに簿記論・財務諸表論・税法の他科目を学習した経験がある方や、法律系の知識(民法や手続法)に慣れている方であれば、250〜300時間ほどでも十分に合格圏内に入ることが可能です。

特に国税徴収法は、理論(記述)問題の比重が高いため、インプットの後に繰り返しアウトプット練習を行うことが合格への鍵となります。動画視聴や講義による理解、条文の整理、答案作成の訓練をバランスよく配分しながら、着実に学習時間を積み重ねていくことが大切です。

また、直前期(試験の1〜2か月前)は、過去問や予想問題を用いた実践演習に100時間以上を割くことが望ましいとされています。理解の浅い分野や記述が苦手な論点を重点的に復習することで、得点力を大きく伸ばすことができます。

| 学習状況 | 目安時間(累計) | コメント |

| 初学者 | 約300〜400時間 | 独学か専門学校かで多少変動あり |

| 他科目経験者(簿財・法系) | 約250〜300時間 | 条文理解力がある人はやや有利 |

| 直前期(過去問演習中心) | 約100時間 | 暗記+アウトプットの徹底が重要 |

※あくまで目安。週10〜15時間ペースでも半年〜1年で合格圏内に到達可能。

効率的な勉強法と学習計画の立て方

① 基礎期(〜3か月)

・条文の流れと構造を理解する

◦国税徴収法は構造的な法律なので、「どこで何が語られているか」を把握する

・使用教材を決めて一元化(テキスト+条文集+問題集)

② 演習期(3〜6か月)

・基本問題・過去問の繰り返し演習

◦計算問題はシンプルなので、早めに慣れる

◦理論問題は「書けるかどうか」で仕上がりが決まる

・キーワードを抜き出して答案構成の練習

③ 直前期(〜本試験)

・理論暗記の反復+予想問題で仕上げ

◦書ける理論と書けない理論を明確に

学習計画の立て方(モデル例)

| 時期 | 主な学習内容 | ポイント |

| 1〜2月 | テキスト・条文読み込み | インプット中心、全体構造をつかむ |

| 3〜4月 | 問題集・過去問(基礎) | 条文と問題をリンク付け |

| 5〜6月 | 理論問題の答案練習 | 理論暗記+構成練習 |

| 7月 | 模試・予想問題 | 実戦形式で時間配分を体得 |

| 8月 | 弱点補強・総復習 | 書けない理論・曖昧な順位関係を整理 |

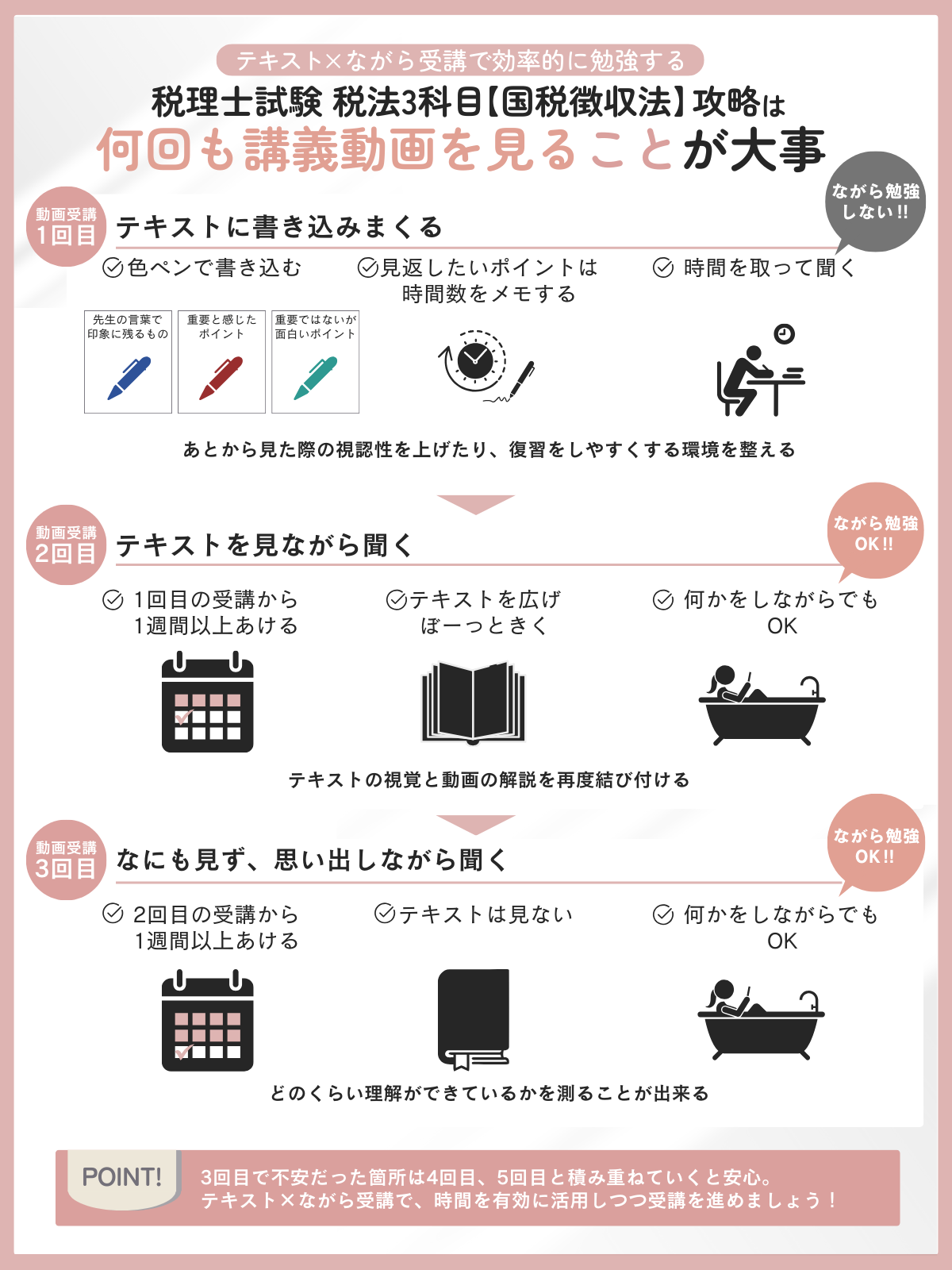

受講時の注意点

○【1回目】講義動画 × テキストに書き込みまくるときの注意点

・ながら勉強は禁止!

→ 集中して聞くことが大前提。

・色ペンを使って重要度を分けて書き込む

→ 赤:超重要ポイント、青:基礎、緑:自分が引っかかった部分など。

・「見返したいポイント」には再生時間を記録しておく

→ 後で見直す際に便利。

・何よりも「手を動かす」ことが復習の第一歩

→ 書き込むことが記憶の定着につながる。

○【2回目】テキストを見ながら “聞き流す” 勉強の注意点

・1回目から1週間以上あけて、理解が薄れた頃に受講するのが効果的

・テキストを広げて眺めながら、記憶の確認に集中する

・受講の目的は「定着と再整理」であることを意識する

→ 理解度の低い部分を再確認し、苦手を発見するフェーズ。

○【3回目】何かをしながら聞くときの意点(ながらOK)

・何もしないで「記憶を呼び出しながら」聞くのが目的

・テキストは一切見ない

→ どこまで定着しているか、自分の理解を試すフェーズ。

・入浴・家事・通勤などのスキマ時間を有効活用

→ 時間効率の最大化。

✅ 共通の注意ポイント

・動画の回数ごとに「目的」が違うことを意識する

→ 1回目:理解/2回目:整理/3回目:確認

・見返す前提で「動画視聴ログ(時間・メモ)」を活用する

・動画視聴に偏りすぎず、必ず「アウトプット(問題演習・記述練習)」と組み合わせる

✅ 補足アドバイス

・3回目で理解が不安な箇所は、4回目以降も繰り返し視聴でOK

・自信が持てる箇所はスキップして、効率よく復習を回そう

・テキストが“自分専用の参考書”になるよう、見やすく、振り返りやすく整える

働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。

⇒無料で会員登録して雑誌を見る

まとめ

国税徴収法は、国税を適正かつ確実に徴収するための手続きを定めた法律で、税金の取り立て(徴収)や、納税が滞った際の対応(滞納処分)など、「徴収・執行」の実務に直結する内容が中心となっています。所得税・法人税・消費税などすべての国税に関係する基本法であり、税務調査や相談対応の現場でも非常に重要な位置を占めています。また、民法・破産法・民事執行法といった他の法律との関係も深く、法律構造を理解する力が求められる科目です。

税理士試験においては、国税徴収法は選択必須科目の一つとして位置づけられており、合格率は例年10〜16%程度で推移しています。他の選択科目と比べて出題範囲が狭く、計算問題も比較的シンプルであることから、暗記中心で効率的に対策しやすいという特徴があり、受験生から一定の人気を集めています。

とはいえ、理論問題では条文の正確な理解と再現力が問われるため、ただ暗記するだけでなく、構造的に制度の目的や手続きの流れを把握しておく必要があります。滞納処分における順位関係など混乱しやすい論点も多いため、繰り返し整理とアウトプットを重ねることが重要です。

学習時間は、初学者であれば300〜400時間程度、他科目の経験者であれば250〜300時間ほどが目安とされます。理論中心の学習となるため、条文理解をベースにしたインプットに加え、過去問や模範答案を活用したアウトプット練習が合格への近道となります。直前期には、理解の曖昧な論点を集中的に補強し、予想問題などで記述力を鍛えておくことが効果的です。

効率的な学習法としては、講義動画を3回視聴するサイクルが推奨されます。1回目は集中して動画とテキストをリンクさせながら重要点を書き込み、2回目はテキストを見ながら理解の定着を図り、3回目は何かをしながら“聞き流す”形式で知識の再確認を行います。このサイクルを繰り返すことで、効率よく知識を積み重ねることが可能です。動画視聴とアウトプット演習を組み合わせ、テキストを“自分専用の参考書”に育てていく意識が合格への近道となります。

税理士 平川 文菜(ねこころ)